「窓(ウィンドウ)」は測定器や実験環境をと外界から隔離するために使用される光学素子であり、一般的にはある直径(角の場合もある)と厚みを持った平行平板である。おそらく最もシンプルな光学素子であると考えられるが、適切な窓材の選定には実に様々な検討項目が存在しており、幅広い知識が要求される。本シリーズでは筆者の贖罪(?)も兼ねて、主に赤外線光学装置に用いられる窓材についてまとめる。

これまでの記事はこちらから:

赤外線の窓材は何が適切か?(1)

赤外線の窓材は何が適切か?(2)

赤外線の窓材は何が適切か?(3)

赤外線の窓材は何が適切か?(4)

今回は第4回に引続き、「②機械的特性」を取り扱う。前回の記事では材料の変形に関する指標を紹介したが、窓材にかかる圧力と破壊の関係について見ていこう。窓材をはじめとする光学素子は宙に浮いているわけではないため、何らかの形で保持をする必要がある。窓として使用する光学素子は、基本的には基板の縁部分で保持し、それを固定することになる。装置の内外で真空度を変化させる場合は内外で圧力差が生じるため、適切な強度を持つ窓材を適切なサイズで用意しておく必要がある。通常窓の形状は四角いものもあるが、今回は円形のものに限定する。

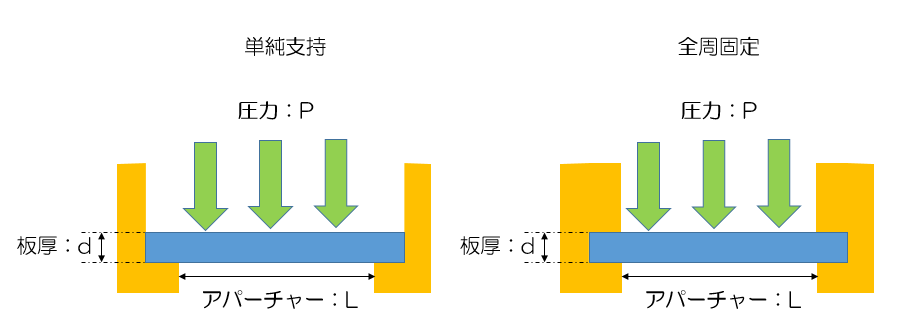

板厚が\(d\)、アパーチャー(もしくは有効径)が\(L\)の窓があったとしよう(図1)。この窓の内外で圧力差\(P\)がついていたとき、窓にかかる最大応力(\(\sigma_{max}\))は以下の式で記述できる。

$$ \sigma_{max} = k\frac{PL^2}{d^2} $$

ここで謎の係数「\(k\)」がいきなり現れたが、これは窓の拘束条件に伴う係数(無次元量)であり、薄板理論(Thin plate theory、ここでの「薄い」とは板厚が無限小というわけではなく、板の径に対して十分小さいという意味である)から求められ、全周固定される場合は0.75、単純支持の場合は1.125という値になる。このように支持によって係数が異なるのは、全周支持の場合は窓の縁部分に強い曲げ応力がかかるのに対し、単純支持の場合は全体が反ることによって応力が緩和されるためである。窓材の破壊応力(\(\sigma_{max}\))は個体によってばらつきを持つため、\(\sigma_{max}\)よりも低い圧力で破壊が発生することもある。実用上はそれだと困るので、一般的に右辺には安全係数(\(f\))を入れることが多い。そのうえでこの式を変形することで、破壊を生じない最大のアスペクト比が得られる。

$$ \left(\frac{d}{L}\right)_{min} = \sqrt{\frac{kfP}{\sigma_{max}}} $$

また教科書によっては半径と直径の違いにより、式の前に1/2がついている場合もある。

$$ \frac{d}{L} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{kfP}{\sigma_{max}}} $$

これらの式からわかることは、かかる圧力が大きい・破壊応力が小さいほど、求まるアスペクト比が小さくなる、というごく自然な帰結が得られる。一般的に機器サイズから窓のサイズ(アパーチャーサイズ)は決まっていることが多いため、破壊しないように厚みで調整する必要がある。

図1:単純支持(左)と全周支持(右)の場合の窓にかかる圧力の模式図

具体的にこの式を使用して、全周固定された直径10cmのサファイアガラス(破壊応力\(\sigma_{max}=400\)MPa)に対し、大気圧(=1atm(=0.10MPa))がかかる場合に必要な板厚を求めてみよう。安全係数はいくつでもよいが、f=3とすると、

$$ \frac{d}{L} = \sqrt{\frac{0.75 \times 3 \times 10.1}{400}} = 0.02$$

となり、最小板厚dとして\(0.02 \times 10 = 0.2\)cm(=2mm)と求まる。同じ条件下にて材質をフッ化カルシウム(\(\sigma_{max}=37\)MPa)にした場合、最小板厚dはおよそ0.8cm(=8mm)となる。なおこの式から求められるアスペクト比は、破壊が生じない条件のものであり、変形を抑える目的ではないことに注意が必要である。特に光学窓であれば、変形によって波面収差が発生するため、波面に影響を与えない変形量になる厚さに決定されるべきである。さらに温度の変化が激しい環境では、その保持機構にうpって、それらに起因する熱応力もあるため、このような単純な式で求めることができなくなる。そのようなことを避けるためには、熱応力フリーが実現する機構を設計するのが望ましい。

大学院在学時に携わった分光観測、低温実験とデータ解析をきっかけに、 実験・データ解析のサポートビジネスを創案。エストリスタを立ち上げ業務に従事する傍ら、 購買から経理までバックオフィス関連業務を一手に担う。 光学に関する素朴な疑問や分光・天文学に関する記事を主に担当。