この世の中で、凸レンズと凹レンズどちらが多いだろうか?この命題を聞いて、「レンズの基本は結像系であり、実像を得ることを考えるとやはり凸レンズだろう」、「いや、眼鏡をしている人のほとんどは近眼であることを考えると、凹レンズの方が多いか?」など、瞬時にいろんなことを思い巡らせた読者もいるかしれない。しかしこの命題の真意は「この地球上に存在するレンズのうち、凸レンズと凹レンズのどちらが多いのか」ではなく、「原理的に(この宇宙において)どちらが多いはずか?」ということである。「いったい、何を言っているのか?」と思われた方は是非この続きを読んで頂きたい。

光学の入門書によると、凸レンズと凹レンズを見分ける方法として、以下な記述をよく見かける。

レンズの中心厚とコバ厚を比較して

この判別法は非常にシンプルで分かり易い。実際に、筆者も学生や初等学習者向けの講義ではこのように教えている。ところが、である。実は、厳密にはこれは正しくない。どういうことだろうか?

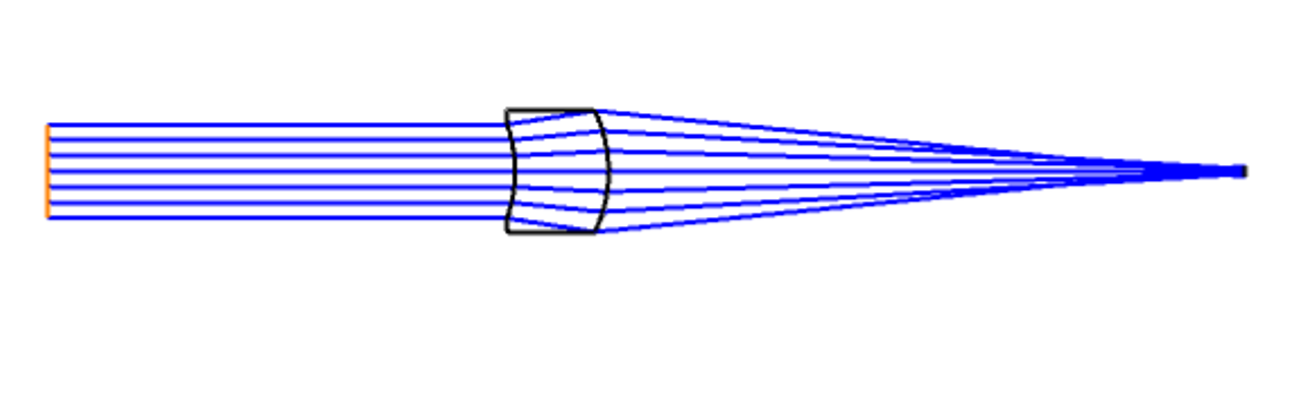

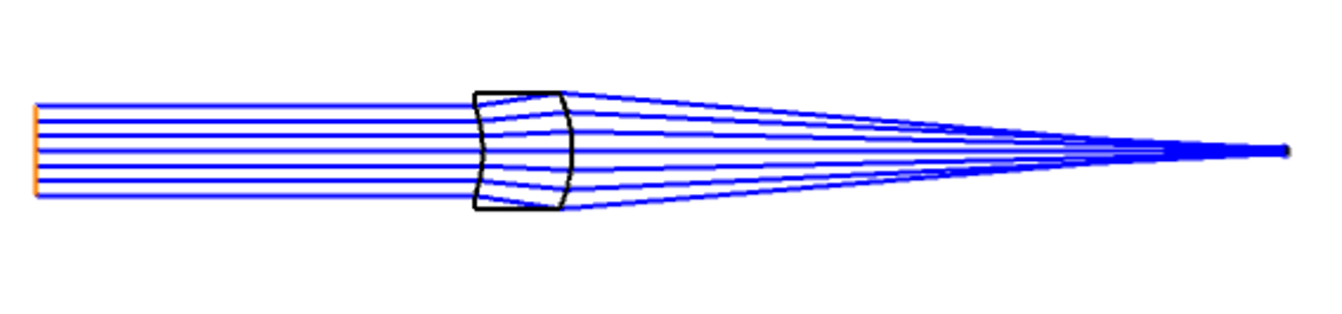

図1は、第一面と第二面が共にR=30mm、中心厚20mmのメニスカスレンズの光線追跡の結果である。レンズに入射した平行光が、レンズ通過後に集光しているのでこれは”凸レンズ”であることは明らかである。しかし、先ほど述べた見分け方に当てはめてみると、第一面と第二面の曲率半径Rが同じなので、コバ厚=中心厚であり、これは凸レンズでも凹レンズのどちらにも属さないはずである。中心厚とコバ厚が同じ場合は特別なのかもしれない、ということで、第二面をR=31mmにした場合の光路図を図2に示す。この場合も”凸レンズ”になっていることは明らかであるが、「コバ厚 > 中心厚」であるので、先の判別法が予想する結果とは逆の結果になっている。

図1:\(R_{1}=-30\)mm、\(R_{2}=-30\)mmのメニスカスレンズの光路図

図2:\(R_{1}=-30\)mm、\(R_{2}=-31\)mmのメニスカスレンズの光路図

このように中心厚とコバ厚を使って凸/凹レンズを見分ける方法は、正しくない場合がある。では、どのような場合に正しくないのかを定量的に追ってみたい。その準備として、曲率半径が\(R_{1}\)と\(R_{2}\)、屈折率\(n\)のガラスから成るレンズの焦点距離\(f\)を思い出すところから始める。

$$ \frac{1}{f} = \left(n-1\right) \left(\frac{1}{R_{1}}-\frac{1}{R_{2}}\right) \tag{1}$$

(1)式は薄肉レンズ(中心厚が焦点距離に比べて十分小さいレンズ)の式であり、中心厚\(d\)が効いてくる場合は、

$$ \frac{1}{f} = \left(n-1\right) \left(\frac{1}{R_{1}}-\frac{1}{R_{2}}\right) + \frac{\left(n-1\right)^2}{n}\frac{d}{R_{1}R_{2}} \tag{2}$$

となる。式(2)が厳密な焦点距離の式である(この導出については別講を参照されたい)。凸レンズとは\(f > 0\)のレンズであるので、それはすなわち式(2)が正の値を取るということに相当する。簡単な例として、\(R_{2} = \infty\)(平凸レンズ)の場合を考えてみる。このとき

$$ \frac{1}{f} = \frac{\left(n-1\right)}{R_{1}} $$

となり、\(f > 0\)となるのは\(R_{1} > 0\)の場合に限られることになる。\(R_{1} > 0\)の時は「中心厚 > コバ厚」となり 、これは凸/凹レンズの見分け方が予想する結果と一致する。どうも片面が平面の場合は、いつでもこの判別法は使えるようである。

では\(R_{2}\)面が平坦でない場合はどうなるだろうか?続きは次回の記事に廻そう。

大学院在学中に自らが計画して手掛けた偏光分光装置の開発がきっかけで光学に魅了される。 卒業後民間光学会社に就職し、2006年にフォトコーディングを独立開業。 官民問わずに高品質の光学サービスを提供し続ける傍ら、2009年より京都産業大学にも籍を置き、 天文学と光学技術を次世代に担う学生に日々教えている。 光学技術者がぶつかるであろう疑問に対するアンサー記事を主に担当。