本シリーズでは様々なシーンで利用される干渉計について、その原理や応用例などを解説する。今回はマッハ・ツェンダー干渉計について紹介する。

本シリーズの記事はこちらから:

さまざまな干渉計:干渉計の分類

さまざまな干渉計:フィゾー干渉計(1)

さまざまな干渉計:フィゾー干渉計(2)

さまざまな干渉計:フィゾー干渉計(3)

さまざまな干渉計:トワイマン・グリーン干渉計(1)

さまざまな干渉計:トワイマン・グリーン干渉計(2)

さまざまな干渉計:トワイマン・グリーン干渉計(3)

さまざまな干渉計:トワイマン・グリーン干渉計(4)

本シリーズでは干渉計の分類の記事内の図1のように干渉計を分類しており、今回は線形光学干渉計の1種である「マッハ・ツェンダー干渉計」について紹介する。マッハ・ツェンダー干渉計は2つに分けた光路の一方に試料や流体を通して、その屈折率変化や透過特性を干渉縞として可視化・測定する装置である。1891年にZehnderが発表し、1892年にMachが改良して発明された。

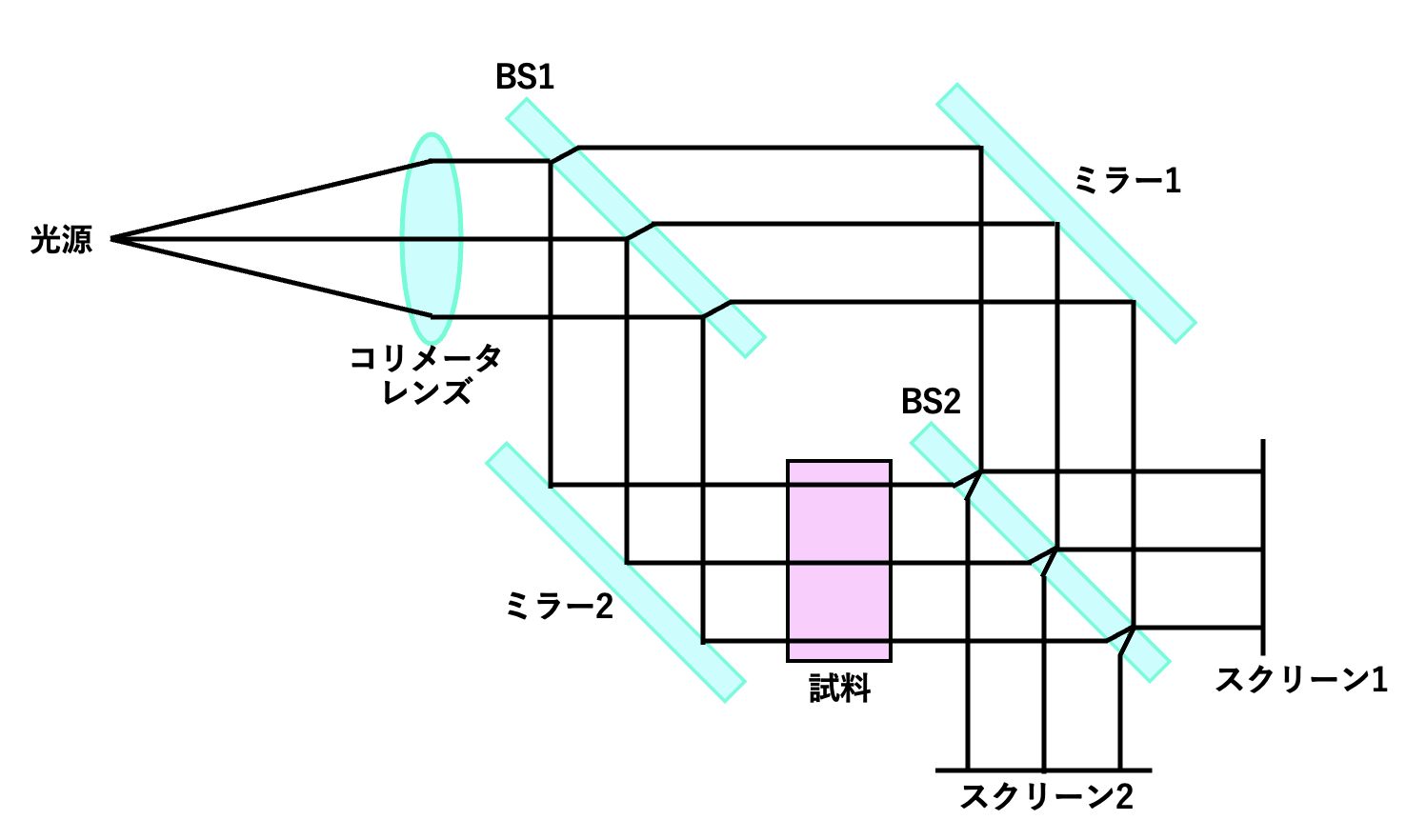

この干渉計は2つのビームスプリッタと2つのミラーで構成される。図1にマッハ・ツェンダー干渉計のレイアウトを示す。光源から出た光線はコリメータレンズによって平行な光束に変換され、1つ目のビームスプリッタ(BS1)により2つの光路に分けられる。BS1を透過した光はミラー1で反射し2つ目のビームスプリッタ(BS2)に入射する(参照光)。BS1で反射した光はミラー2で反射した後、試料を透過してBS2に入射する(試料光)。参照光と試料光はBS2で合波し、試料による位相差に応じたフリンジ(干渉縞)が2か所のスクリーンに出力される。スクリーン1では「BS2を反射した参照光+BS2を透過した試料光」、スクリーン2では「BS2を透過した参照光+BS2を反射した試料光」が重なり合って干渉縞を生成する。

図1:マッハ・ツェンダー干渉計のレイアウト

マッハ・ツェンダー干渉計の特徴として、光が往復せず片道伝搬である点が挙げられる。さらに、ビームスプリッタによって光を2つの光路に分けるため、一方の光路にのみ試料を挿入できる。この構造により、大型試料の配置や設置位置の自由度が高く、試料挿入に柔軟性を持たせられる。また、出力が2つ得られるため、それらを差分処理することで光源強度の揺らぎや共通モード雑音を抑制し、S/N比を改善できる点も利点である。

一方でデメリットとしては、光学部品が4つ(ビームスプリッタ×2、ミラー×2)必要となり、装置がやや大型化してコストも増加することが挙げられる。さらに片方の光路(試料光路)にのみ試料を挿入するため、もう一方の参照光路と比べて光量が減少し、干渉縞のコントラストが低下する場合がある。このような場合には、ビームスプリッタの分岐比を調整する、あるいは参照光路にNDフィルターを挿入するなどの方法によって、コントラスト低下を抑制できる。

次回はマイケルソン干渉計について紹介する。

趣味は天文と写真と車。大学では天文サークルに所属し、暗い空を求めて日本中を飛び回っていた。 天文学を極めるために大学院に進学、在籍中は中間赤外線分光器の開発に従事。 カメラやレンズに関する記事を主に担当。