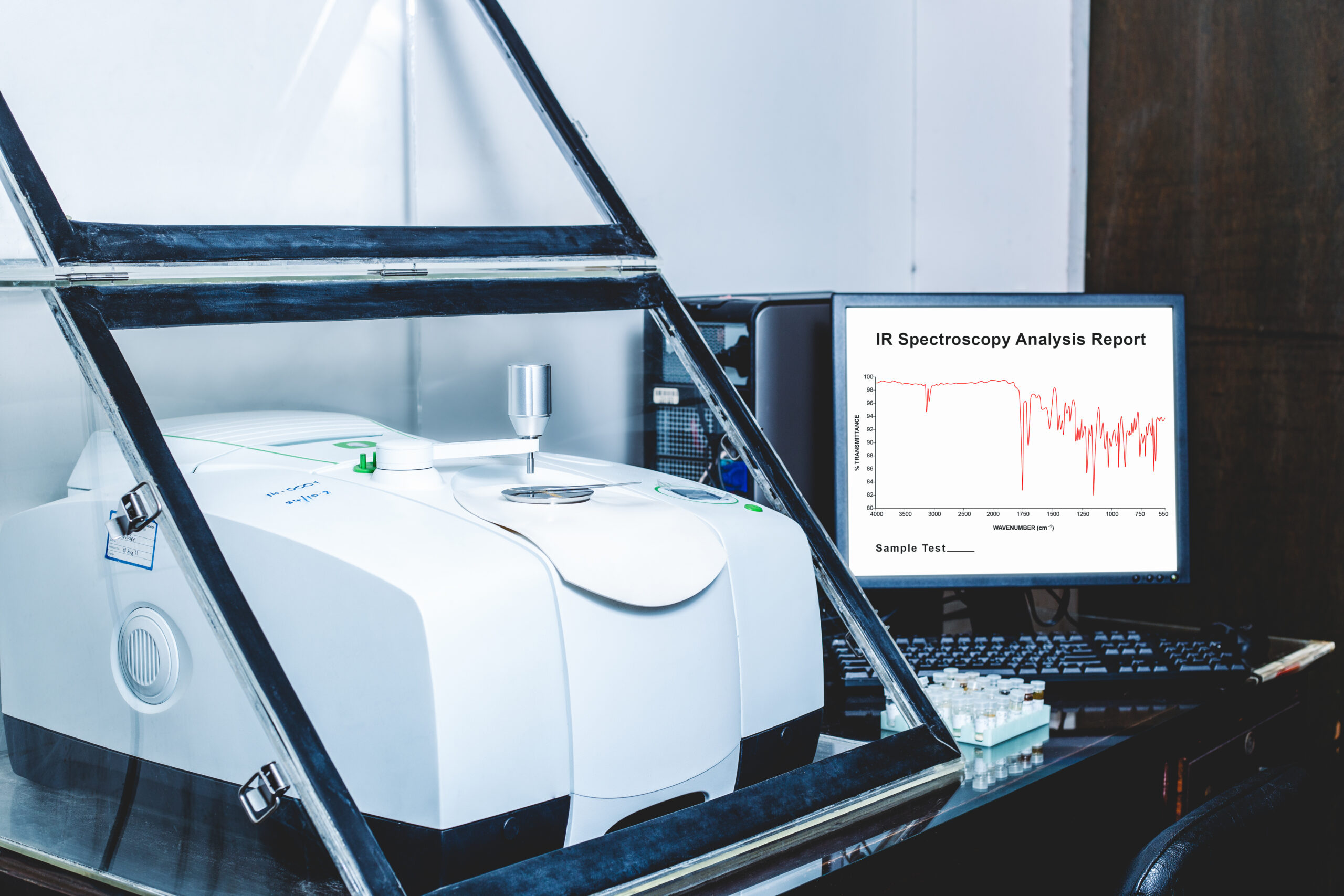

フーリエ分光器は物理学のみにとどまらず、化学、生物、薬学、医療といった幅広い分野の分析機器として活躍している。「フーリエ分光器」と呼ぶよりも「FTIR」(=Fourier Transform Infrared Spectroscopy)という言葉の方が通例になっているくらい、特に赤外線を中心とした波長域で用いられることが多い。フーリエ分光器は、プリズムや回折格子のような分散素子を用いた分光器(以降、本記事では「スリット分光器」と呼ぶ)に比べて、複数のメリット(利得)が存在すると言われている。それぞれの利得には名称が付されており、多くの教科書にも記載されている。ただ、そうした利得の説明は古い教科書に記載されている場合は注意が必要ある(と筆者は考えている)。本テーマではそれら利得の概説と現代的な理解について議論する。

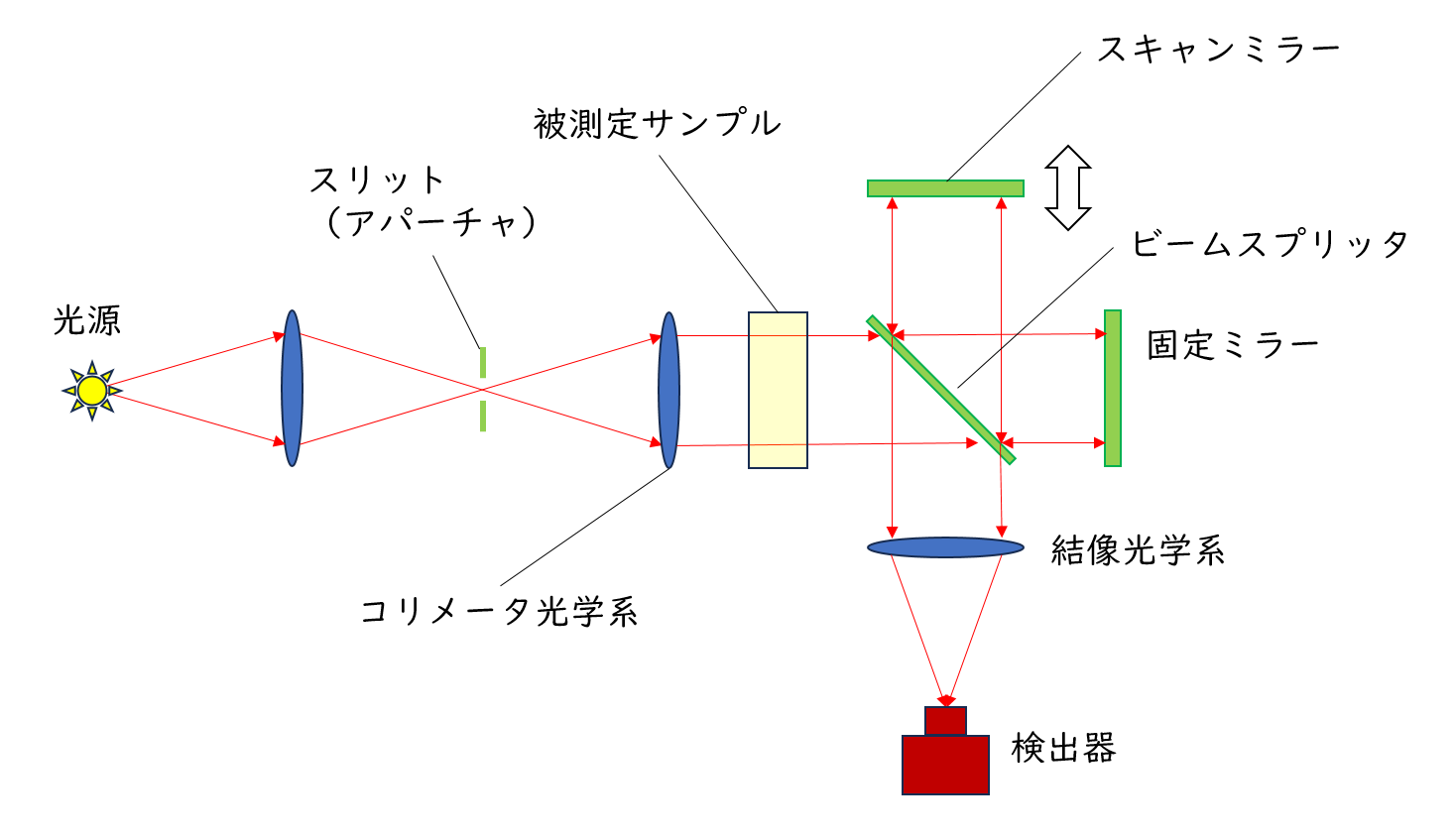

利得の説明に入る前に、フーリエ分光器の基本構成と原理についておさらいしておこう。図1は、フーリエ分光器の概略構成図であり、サンプルの透過率を測定する場合の構成を示している。光源から放射された光は測定サンプルを透過し、フーリエ分光器の入射開口(スリットもしくはアパーチャ)を通過して本体側へと入射する。入射開口を通過した光はコリメータ光学系によって平行光にされ、その後段にあるマイケルソン型の干渉計へと導かれる。マイケルソン型干渉計はビームスプリッタによって分離された2つの光路を有するが、そのうち一つの光路には光軸に沿って移動可能な反射ミラー(スキャンミラー)が設けられており、2つの光路間の光路差(\(\Delta x\))を変更できるようになっている。ビームスプリッタによってふたたび合成され、互いに干渉した光は結像光学系によって(多くの場合は単素子の)検出器に集光され、ここで光量測定が行われる。

図1:フーリエ分光器の概略構成図(透過率測定の場合)

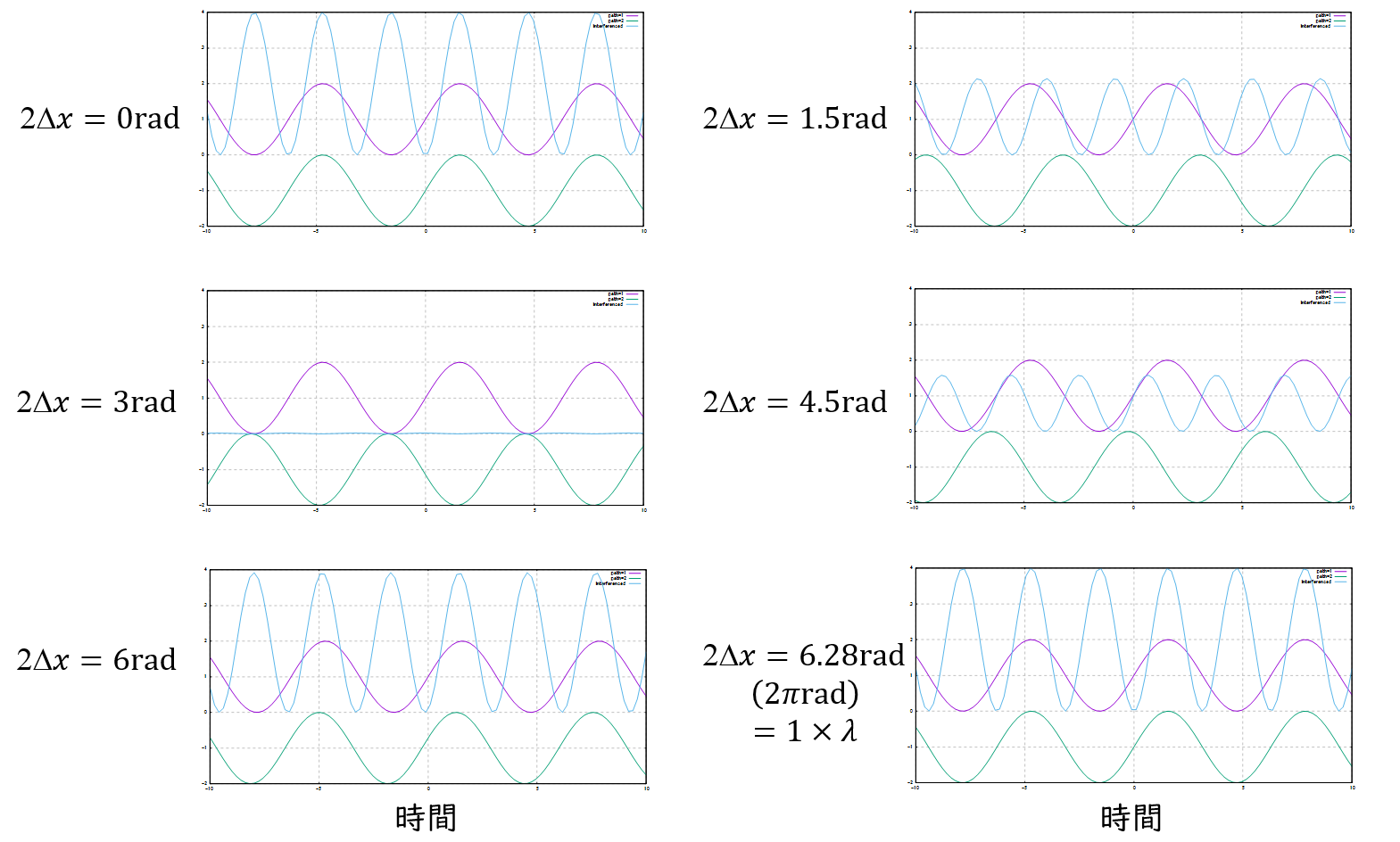

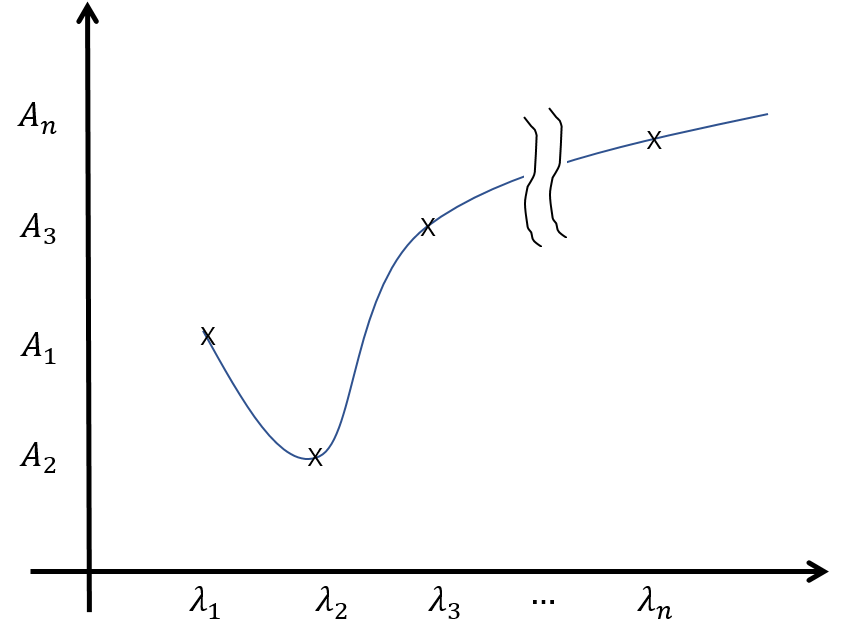

フーリエ分光器の本質は、光路長が調整可能なマイケルソン型干渉計にある。2つの光路間の光路差がゼロのとき(\(2\Delta x=0\))、光源から射出されたすべての波長の光は検出器上で強め合うので、非常に強い干渉光が得られる。その状態からミラー(=スキャンミラー)を徐々に動かしていくと、光路差の発生によって次第に強度は低下していく。その様子を図2に示している。図中の紫線が固定ミラーからの波、緑線がスキャンミラーからの波であり、水色線が両波の重ね合わせ(干渉)後の強度である。入射光が波長\(\lambda\)(振動数\(\nu=c/\lambda\))の単色光の場合は、光路差が波長の整数倍になった時(\(2\Delta x=m\lambda: m\)は整数)に再び強め合いが発生し、高い強度を示すようになる(図2の右下の図が\(2\Delta x=1\times \lambda\)の場合の状態を示している)。つまり、横軸に\(2\Delta x\)をとり、干渉によって得られた曲線(水色線)の振幅を縦軸にとると、周期が\(\lambda/2\)の余弦曲線(\(f_{\lambda}(\Delta x) = A_{\lambda}\cos{(2\pi\Delta x/\lambda)}:A_{\lambda}\)は光の強度に比例する定数)になる。この余弦曲線は波長毎に異なる周期を持つため、入射光のスペクトルが白色光のようにあらゆる波長から成る場合は、\(f_\lambda(\Delta x)\)をすべての波長に対して足し合わせた測定値\(F(\Delta x)\)(\(=\Sigma f_{\lambda}(\Delta x)=\Sigma A_{\lambda}\cos{2\pi\Delta x / \lambda}\))が得られる。\(F(\Delta x)\)は異なる周期の余弦曲線を重ね合わせたものであるから、\(F(\Delta x)\)をフーリエ変換すれば、それぞれの周期(波長\(\lambda\))の強度に相当する\(A_{\lambda}\)、つまり(相対)分光スペクトルが得られることになる(図3)。これが、フーリエ分光器の基本原理である。

図2:フーリエ分光器内の検出器で得られる干渉光強度(水色)。紫線が固定ミラーからの光波、緑線がスキャンミラーからの光波を示す。検出器の時間分解能は赤外光の振動(\(\sim 10^{13} — 10^{14} \text{Hz}\))より十分低いため、検出器では平均的な強度が検出される。

図3:フーリエ分光器で得られるスペクトルの模式図。すべての波長に対して足し合わせた測定値をフーリエ変換し、それぞれの周期の強度に相当する\(A_{\lambda}\)を結んだものがスペクトルとなる。

原理について理解できたところで、次回はいよいよ本題である利得について議論しよう。

大学院在学中に自らが計画して手掛けた偏光分光装置の開発がきっかけで光学に魅了される。 卒業後民間光学会社に就職し、2006年にフォトコーディングを独立開業。 官民問わずに高品質の光学サービスを提供し続ける傍ら、2009年より京都産業大学にも籍を置き、 天文学と光学技術を次世代に担う学生に日々教えている。 光学技術者がぶつかるであろう疑問に対するアンサー記事を主に担当。